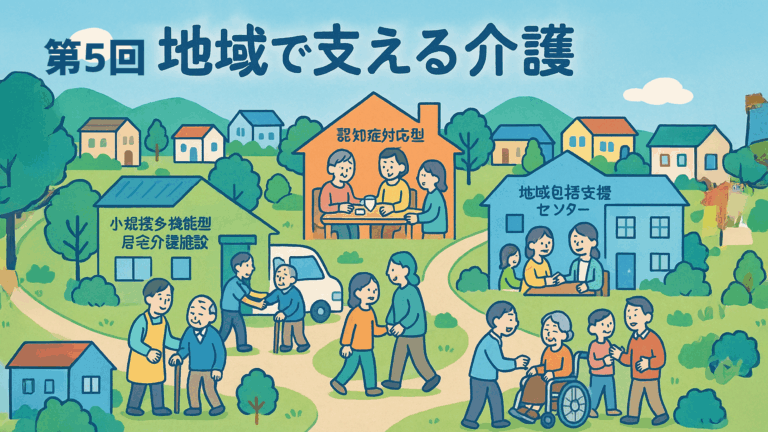

「突然の介護に備える!いまから知っておきたい公的介護サービス講座」第5回へようこそ。今回は地域密着型の介護サービスについて解説します。

高齢になっても、認知症になっても、住み慣れた地域でできるだけ長く暮らし続けたい…そんな願いを支えるのが地域密着型サービスです。このサービスの特徴や種類を知ることで、ご自身やご家族が介護が必要になっても、安心して生活を続けるための選択肢が広がります。

【前回の振り返り】

第4回では特別養護老人ホームや老人保健施設など、施設介護の選択肢について学びました。自宅での介護が難しくなった場合に、どのような施設があり、それぞれどのような特徴があるのかを見てきました。

【この回で学べること】

- 地域密着型サービスの特徴と利用条件

- 小規模多機能型居宅介護の柔軟な支援体制

- 認知症の方向けの専門的なサービス

- 地域包括支援センターの役割と活用法

1. 地域密着型サービスの基本と特徴

高齢になっても、認知症になっても、「住み慣れた地域で暮らし続けたい」—この願いをかなえるために創設されたのが「地域密着型サービス」です。2006年の介護保険制度改正で導入されたこのサービスは、利用者の住み慣れた地域での生活を支えることを目的としています。

地域密着型サービスの意義と通常の介護サービスとの違い

通常の介護サービスは、事業者の指定が都道府県単位で行われ、原則としてどの市区町村のサービスも利用できます。一方、地域密着型サービスは、市区町村が事業者を指定し、原則としてその市区町村に住む人だけが利用できます。

なぜこのような違いがあるのでしょうか?それは、地域密着型サービスが「顔の見える関係」を大切にし、地域の特性に合ったきめ細かなサービスを提供するためです。利用者と事業者の距離が近いことで、その人らしい生活を継続するための支援がしやすくなります。

利用条件と確認方法

地域密着型サービスは原則として、住民票のある市区町村内のサービスしか利用できません。そのため、引っ越しをする場合などは注意が必要です。ただし、市区町村によっては、隣接する市区町村のサービスを利用できる協定を結んでいる場合もあります。

お住まいの地域でどのような地域密着型サービスが提供されているかは、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで確認できます。また、多くの自治体ではホームページでサービス事業所一覧を公開しています。

地域密着型サービスには以下のような種類があります:

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

- 地域密着型通所介護(定員18人以下の小規模デイサービス)

- 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

- 小規模多機能型居宅介護

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

- 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の小規模な介護付き有料老人ホーム等)

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の小規模特別養護老人ホーム)

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

これらのサービスは地域によって提供状況が異なります。例えば、都市部では様々な種類のサービスが充実していることが多いですが、過疎地域では選択肢が限られる場合もあります。

2. 小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービスの中でも特に注目したいのが「小規模多機能型居宅介護」です。このサービスは「通い」「訪問」「泊まり」という3つの機能を組み合わせて、利用者の状態や希望に応じて柔軟なケアを提供します。

「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせた柔軟なサービス

「通い」:日中、施設に通ってレクリエーションや入浴、食事などのサービスを受けます(デイサービスのような機能)

「訪問」:スタッフが自宅を訪問し、食事の準備や掃除、入浴の介助などを行います(ホームヘルプのような機能)

「泊まり」:必要に応じて施設に宿泊することもできます(ショートステイのような機能)

例えば、基本的には週3回「通い」を利用しながら、体調が悪い日には「訪問」に切り替えたり、家族の用事がある日には「泊まり」を利用したりといった柔軟な対応が可能です。これにより、利用者は状況に応じた適切なケアを受けながら、自宅での生活を続けることができます。

登録制の仕組みと他サービスとの併用制限

小規模多機能型居宅介護は「登録制」となっており、定員は通常25名程度です。このサービスを利用する場合、他の訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などは原則として利用できなくなります。

これは一見制限のように思えますが、小規模多機能型居宅介護がそれらのサービスの機能を一体的に提供するためです。ただし、訪問看護や福祉用具貸与などは併用が可能です。

担当職員による一貫したケア

小規模多機能型居宅介護の大きな特徴は、顔なじみのスタッフが一貫してケアを提供することです。通常のサービスでは、訪問介護、デイサービス、ショートステイとそれぞれ別のスタッフが対応することが多いですが、小規模多機能型居宅介護では同じスタッフが「通い」「訪問」「泊まり」のすべてに対応します。

これにより、利用者の状態や変化をスタッフが継続的に把握しやすくなり、より適切なケアが提供されやすくなります。また、利用者にとっても、信頼関係を築きやすく安心感につながります。

利用者と家族の負担軽減効果

小規模多機能型居宅介護は、利用者だけでなく介護する家族の負担軽減にも効果的です。例えば:

家族の急な用事や体調不良時に「泊まり」を利用できる

利用日や時間を柔軟に変更できる

複数のサービス事業者と連絡を取る必要がなく、窓口が一本化される

このような柔軟性は、介護者のレスパイト(休息)を確保し、在宅介護を長く続けるための大きな支えとなります。

3. 認知症対応型サービス

認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、専門的なケアが必要です。地域密着型サービスには、認知症の方に特化したサービスがあります。

認知症対応型通所介護(認知症デイ)の特徴と効果

認知症対応型通所介護(認知症デイ)は、認知症の方を対象としたデイサービスです。一般的なデイサービスと比べて以下のような特徴があります:

- 定員が少なく(12人以下)、落ち着いた環境でケアを受けられる

- 認知症ケアの専門的な知識を持つスタッフが対応

- 認知症の特性に合わせたレクリエーションやプログラムを提供

- 同じような状況の利用者同士で過ごすことで安心感が得られる

このサービスは、認知症の進行を緩やかにし、残存能力を活かした生活を送るための支援を行います。また、日中の活動によって生活リズムを整え、夜間の不眠や徘徊を減らす効果も期待できます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の生活環境

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の方が5〜9人程度の小規模な住居で共同生活を送る場所です。家庭的な環境の中で、専門スタッフのサポートを受けながら、できる限り自立した生活を続けることを目指します。

グループホームでの生活の特徴:

- 調理や掃除、洗濯など、日常生活の作業を可能な範囲で行う

- 少人数の家庭的な雰囲気の中で、安心して過ごせる

- 24時間体制で専門スタッフが支援する

- 地域との交流を大切にし、社会とのつながりを維持する

グループホームは「施設」というよりも「共同生活の場」という位置づけで、入居者それぞれの生活習慣や好みを尊重したケアが行われます。

認知症の進行度に合わせたサービス選択

認知症は進行性の疾患であり、症状の程度に合わせたサービス選択が重要です。一般的な目安としては:

- 初期〜中期:認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護を利用しながら在宅生活

- 中期〜後期:認知症の症状が進行し、在宅生活が難しくなった場合はグループホームへの入居を検討

- 後期:医療的なケアが必要になった場合は、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設サービスへ

認知症の進行度だけでなく、本人の希望や家族の介護力、経済状況なども考慮して、最適なサービスを選ぶことが大切です。

家族へのサポート体制

認知症の介護は、家族にとっても大きな負担となります。認知症対応型サービスでは、利用者本人だけでなく家族へのサポートも重視しています:

- 家族会や交流会の開催

- 認知症ケアに関する相談や情報提供

- レスパイト(休息)のための短期利用

- 認知症の理解を深めるための勉強会

家族が適切なサポートを受けることで、介護負担の軽減や精神的なストレスの緩和につながります。

4. 地域包括支援センターの活用

地域密着型サービスを含む介護サービスを適切に活用するためには、「地域包括支援センター」の存在が鍵となります。このセンターは高齢者の総合相談窓口として、介護・福祉・保健・医療などの面から総合的に支援します。

地域包括支援センターの役割と設置場所

地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者のための総合相談窓口です。主な役割には以下のようなものがあります:

- 総合相談支援:介護や福祉、医療など様々な相談に対応

- 権利擁護:高齢者虐待の防止や成年後見制度の紹介など

- 介護予防ケアマネジメント:要支援者や事業対象者のケアプラン作成

- 包括的・継続的ケアマネジメント:地域のケアマネジャーへの支援など

設置場所は市区町村によって異なりますが、市役所や区役所の中、または委託を受けた社会福祉法人や医療法人の施設内にあることが多いです。高齢者人口に応じて複数設置されている地域もあります。

無料で受けられる相談サービスの種類

地域包括支援センターでは、以下のような相談を無料で受け付けています:

- 介護保険サービスの利用に関する相談

- 介護予防や健康維持に関する相談

- 認知症に関する相談

- 高齢者虐待や消費者被害などの権利擁護に関する相談

- 在宅生活の継続に必要な支援に関する相談

- 家族の介護負担に関する相談

相談は電話でも訪問でも受け付けていますし、必要に応じて自宅を訪問してくれることもあります。

介護予防や権利擁護の取り組み

地域包括支援センターでは、介護が必要な状態になることを予防するための取り組みも行っています:

- 介護予防教室や健康講座の開催

- 体操やウォーキングなどの運動プログラムの紹介

- 認知症予防のための脳トレーニングや社会参加の機会提供

- 栄養指導や口腔ケアの普及啓発

また、認知症などにより判断能力が低下した高齢者の権利を守るための支援も行っています:

- 成年後見制度の紹介と申立て支援

- 消費者被害の防止と対応

- 高齢者虐待の早期発見と対応

- 日常生活自立支援事業の紹介

地域資源の紹介とネットワーク作り

地域包括支援センターは、その地域にある様々な社会資源を把握し、必要に応じて紹介する役割も担っています:

- 地域資源の紹介とネットワーク作り

また、地域の様々な機関や団体と連携して、地域全体で高齢者を支えるネットワークづくりも進めています。地域ケア会議などを通じて、地域の課題を把握し、解決策を考える場も設けています。

まとめ

地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための重要な選択肢です。今回ご紹介した小規模多機能型居宅介護や認知症対応型サービスなどは、従来のサービスよりも柔軟で、その人らしい生活を支えるための工夫が凝らされています。

また、地域包括支援センターは、高齢者やその家族にとって心強い相談窓口です。介護に関する悩みや不安がある場合は、一人で抱え込まず、まずは地域包括支援センターに相談してみることをお勧めします。

地域密着型サービスと地域包括支援センターを上手に活用することで、「住み慣れた地域で最期まで」という願いを叶えるための道が開けるでしょう。

【今回のポイント】

- 地域密着型サービスは住み慣れた地域での生活継続を支援する身近なサービスです

- 小規模多機能型居宅介護は「通い」「訪問」「泊まり」を必要に応じて組み合わせられます

- 認知症の方には専門的なケアを提供する認知症対応型サービスが適しています

- 地域包括支援センターは介護の総合相談窓口として気軽に利用できます

【次回予告】

第6回は「介護サービスの利用方法 – 申請から利用までの流れ」について解説します。介護認定の申請方法やケアプラン作成のプロセスなど、サービス利用の手続きを詳しく紹介します。

【ご質問は】

個別の相談は、お住まいの地域の地域包括支援センターでも受け付けています。お気軽にご相談ください。

📅シリーズ全7回の内容

- 第1回:介護の基礎知識 – 突然の介護に備えるために

- 第2回:自宅で受けられる介護サービス – 在宅介護の選択肢

- 第3回:住まいの支援とお金 – 介護環境と費用面の対策

- 第4回:施設介護の選択肢 – 自宅介護が難しくなったら

- 第5回:地域で支える介護 – 住み慣れた場所で安心して暮らすために(本ブログ)

- 第6回:介護サービスの利用方法 – 申請から利用までの流れ

- 第7回:知っておきたい役立つ情報 – 突然の介護に備えるチェックリスト