もう「保険証を忘れた!」で慌てることはありません。

2025年9月19日、日本の医療システムが大きく変わりました。マイナンバーカードをスマートフォンに入れることで、物理的なカードを一切持ち歩くことなく、スマホをかざすだけで医療機関を受診できる時代が始まったのです。

これは単なる技術的な進歩ではありません。私たちの生活様式を根本から変える、デジタル社会への大きな一歩なのです。あなたも、この歴史的変革の一部となってみませんか?

物理カードからデジタル化への大きな転換

これまでの医療受診の常識が変わります

今まで当たり前だった医療受診のスタイルを思い出してみてください。外出前に財布を確認し、マイナンバーカードが入っているかチェック。

病院に着いたら受付でカードを取り出し、機械に挿入して読み取り。カードを受け取って財布にしまう。この一連の流れが、私たちにとって「普通」でした。

しかし、新しい時代では全く違います。スマートフォンをポケットから取り出し、受付の機械にかざすだけ。たったこれだけで、今まで必要だった手間が全て解決してしまうのです。

デジタル化が私たちの生活にもたらす変化

この変革は、ただカードがデジタルになっただけではありません。日本全体のデジタル化における重要な転換点なのです。

今回のシステム導入により、医療分野でのペーパーレス化が大きく進みます。これまで紙で管理されていた多くの手続きが電子化され、私たち患者にとっても医療従事者にとっても、はるかに効率的になります。また、複数の医療機関での情報共有がスムーズになることで、より質の高い医療サービスを受けられるようになります。

個人レベルでは、日常的に持ち歩く荷物が軽くなります。財布の中身を整理する手間も減り、何より「カードを忘れた」というストレスから解放されます。スマートフォンは現代人が最も忘れにくいアイテムですから、実質的に保険証を忘れるリスクがゼロになると言えるでしょう。

スマートフォン利用を選ぶべき明確な理由

圧倒的なメリットを実感してください

忘れ物の心配が激減します

スマートフォンは多くの方が日常的に携帯しているアイテムです。急な体調不良や家族の緊急事態の際を想像してみてください。財布を忘れて家を飛び出したとしても、スマホさえあれば病院で受診できる可能性があります。この安心感は大きな価値があります。

受付がとてもスムーズになります

従来の方法では、カードを財布から取り出し、機械に挿入し、取り出すという手順が必要でした。新しい方式では、スマホをかざすだけで処理が完了します。混雑している病院での待ち時間短縮にも貢献するでしょう。

セキュリティが大幅に向上します

物理的なカードは紛失や盗難のリスクが常につきまといます。年間約10万件のマイナンバーカード紛失が報告されており、多くの方が再発行の手間を経験されています。スマートフォンなら、iPhoneではFace IDやTouch IDによる生体認証、AndroidでもPINコードによる認証があるため、他人による不正利用がほぼ不可能になります。

万が一スマートフォンを紛失しても、遠隔でロックできるため、物理カードよりもはるかに安全です。

将来的な機能拡張が期待できます

このシステムは始まりに過ぎません。今後、処方箋の電子化、健康診断結果の一元管理、医療機関との予約連携、さらには医療費の電子決済なども予定されています。早めに慣れ親しんでおくことで、これらの新機能もスムーズに活用できるようになります。

気になるデメリットと現実的な対策

もちろん、新しいシステムには課題もあります。しかし、それぞれに対して現実的な対策が用意されています。

バッテリー切れの心配について

スマートフォンのバッテリーが切れてしまうと利用できないのは事実です。しかし、厚生労働省の公式情報では、当面は物理カードとの併用も可能とされていますので、心配な時は両方持参することもできます。

対応機種の制限について

古いスマートフォンでは利用できない場合があります。ただし、対応機種は段階的に拡大される予定ですし、機種変更をしない場合でも従来の物理カードは引き続き利用できます。

操作方法の習得について

新しい操作を覚えるのは確かに大変です。しかし、基本的には「スマホをかざすだけ」という比較的シンプルな操作です。医療機関でもスタッフがサポートしてくれる体制が整えられる予定です。

シニアにとってのメリットとデメリット

シニア世代だからこそ得られる特別なメリット

医療機関利用がより快適になります

これまでシニアの方は、診察券、保険証、高齢者受給者証、お薬手帳、現金など、多くのものを財布に入れて持ち歩く必要がありました。重い財布は肩こりや腰痛の原因にもなっていたのではないでしょうか。スマートフォン1台があれば、これらの多くを集約できるようになります。

また、保険証の小さな文字が読みづらいという悩みも解決されます。スマートフォンの大きな画面で情報を確認でき、文字サイズも調整可能です。手先が不自由な方にとっても、細かなカード操作が不要になることは大きなメリットです。

健康管理がより効率的になります

複数の医療機関を受診されている方にとって、処方歴の管理は重要な課題です。新しいシステムでは、異なる病院での処方歴が自動的に統合され、重複処方や相互作用のチェックも自動で行われます。お薬手帳の電子化により、薬の飲み合わせの心配も軽減されるでしょう。

定期検診の結果も過去のデータと自動比較され、異常値の早期発見にも役立ちます。かかりつけ医との情報共有も強化されるため、より質の高い医療を受けられるようになります。

緊急時の安心感が向上します

万が一の救急搬送時に、既往歴やアレルギー情報が即座に確認できるため、適切な治療を受けやすくなります。将来的には家族への自動連絡機能も実装予定で、緊急時の身元確認も迅速に行えるようになります。

シニア世代が直面する課題と丁寧な解決策

スマートフォン操作への不安を解消します

「スマートフォンは難しそう」と感じるのは自然なことです。60歳から79歳までのシニア層のスマートフォン利用率は93.5%まで上がっていますが、アプリの操作に不慣れな方が多いのも事実です。

ただし、厚生労働省の情報では、医療機関でのサポート体制が整備される予定とされています。また、「スマートフォンで初めて受診する医療機関・薬局では、実物のマイナンバーカードもあわせてご持参ください」とされており、完全にスマートフォンに移行する必要はありません。

セキュリティへの不安を解消します

「スマートフォンは情報が漏れやすい」という不安をお持ちの方も多いでしょう。しかし、生体認証やPINコードによる認証は、物理カードの単純な提示よりも高いセキュリティレベルを提供します。また、紛失時の遠隔ロック機能により、被害を最小限に抑えることができます。

生活習慣の変化への適応について

長年の習慣を変えるのは簡単ではありません。外出時に財布を確認する習慣や、物理的なものへの信頼感は、一朝一夕には変わらないでしょう。

厚生労働省の公式情報では、「スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます」とされています。つまり、無理にスマートフォンのみに移行する必要はなく、段階的に慣れていくことができます。

スマートフォン別詳細設定ガイド

※以下の手順は厚生労働省公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html)の情報に基づいています

事前に準備するもの(共通)

厚生労働省の公式情報によると、以下のものが必要です:

- 実物のマイナンバーカード

- 最新のマイナポータルアプリ

- 券面入力用暗証番号(数字4桁)※iPhoneのみ

- 署名用パスワード(英数字6~16文字)

対応機種については、厚生労働省公式サイトのリンクから確認できます:

Android対応機種 / iPhone対応機種

iPhone での設定方法

STEP 1: 健康保険証利用登録(未登録の場合)

すでにマイナ保険証を利用されている場合は、この手順は不要です。未登録の場合は、スマートフォンからマイナポータルにログインして、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行ってください。

STEP 2: マイナポータルアプリのダウンロード・更新

- App Storeで「マイナポータル」を検索

- 最新版をダウンロードまたはアップデート

- アプリを起動

STEP 3: iPhoneへのマイナンバーカード追加

- マイナポータルアプリから「マイナンバーカードをスマートフォンに追加」を選択

- 申請や追加を開始する青いボタンが表示されていることを確認(対応機種の証拠)

- 画面の指示に従って利用申請・登録を実行

- 実物のマイナンバーカードをiPhone上部にかざして読み取り

- 券面入力用暗証番号(4桁)を入力

- 署名用パスワード(英数字6~16文字)を入力

- Apple Walletへの追加を完了

Android での設定方法

STEP 1: 健康保険証利用登録(未登録の場合)

iPhoneと同様に、未登録の場合は事前に健康保険証の利用登録が必要です。

STEP 2: マイナポータルアプリのダウンロード・更新

- Google Play Storeで「マイナポータル」を検索

- 最新版をダウンロードまたはアップデート

- アプリを起動

STEP 3: スマートフォンへのマイナンバーカード追加

- マイナポータルアプリから「マイナンバーカードをスマートフォンに追加」を選択

- 申請や追加を開始する青いボタンが表示されていることを確認

- 画面の指示に従って利用申請・登録を実行

- 実物のマイナンバーカードをAndroid背面にかざして読み取り

- 署名用パスワード(英数字6~16文字)を入力

- 登録完了を確認

医療機関での実際の利用方法

※以下の情報は厚生労働省公式サイトの利用手順に基づいています

利用開始について

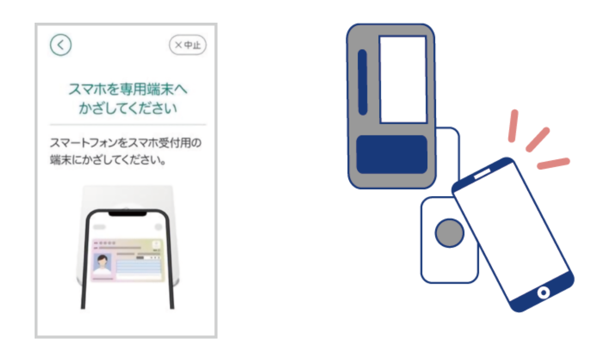

厚生労働省の公式情報によると、2025年9月19日から、準備の整った医療機関・薬局で順次利用できます。受付に設置された顔認証付きカードリーダーを操作し、本人認証を行った後、スマートフォンをスマホ用の汎用カードリーダーにかざして利用します。

iPhone をお使いの方の受診手順

基本的な利用の流れ

- Step1 顔認証付きカードリーダーの画面にてスマートフォンを選択

- Step2 ご利用のスマホの種類(iPhone)を選択

- Step3 本人認証:iPhoneで生体認証を実行

- Apple ウォレットを立ち上げ、マイナンバーカードが表示されていることを確認

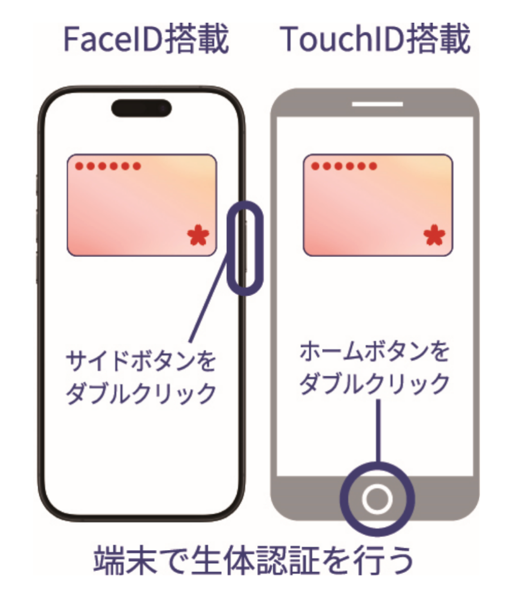

- 生体認証(FaceIDもしくはTouchID)を実行

- FaceID搭載の場合:マイナンバーカードを選択し、サイドボタンをダブルクリック

- TouchID搭載の場合:マイナンバーカードを選択し、ホームボタンに指を置く

- Step4 スマホ用の汎用カードリーダーにかざす(1~2秒ほどかざしたままにする)

- Step5 顔認証付きカードリーダーで医療情報等の提供への同意情報を入力

- スマートフォンでの受付には、まず受付に設置された顔認証付きカードリーダーの操作が必要です。

- 顔認証付きカードリーダーの画面で、「スマートフォンを利用」などと記載されたボタンを選択してください。

Android をお使いの方の受診手順

- Step1 顔認証付きカードリーダーの画面にてスマートフォンを選択

- Step2 ご利用のスマホの種類(Android)を選択

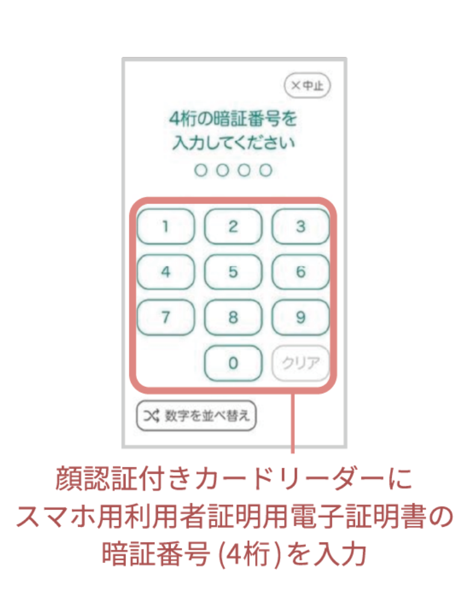

- Step3 本人認証:顔認証付きカードリーダーの画面で4桁の暗証番号を入力(Android端末の操作は不要)

- Step4 スマホ用の汎用カードリーダーにかざす(1~2秒ほどかざしたままにする)

- Step5 顔認証付きカードリーダーで医療情報等の提供への同意情報を入力

困った時の解決方法

署名用パスワードを忘れた場合の対処法

厚生労働省の公式情報によると、以下の方法で対処できます:

- スマートフォンアプリとコンビニの複合機を利用して再設定する

詳細は公式サイトで確認できます - 住民票のある市区町村の窓口でパスワードを再設定する

よくある問題と基本的な対処法

青いボタンが表示されない場合

- マイナポータルアプリを最新版に更新

- スマートフォンのOSを最新版に更新

- 対応機種リストを再確認

カードリーダーで読み取りできない場合

- スマートフォンをカードリーダーから少し離してかざす

- 1~2秒間しっかりとかざし続ける

- ケースを外して再試行

バッテリーが切れてしまった場合

- 実物のマイナンバーカードを使用

- 医療機関での充電サービス利用(対応機関のみ)

新時代の医療受診スタイルへ

この変革の意味

スマートフォンでのマイナ保険証利用は、日本の医療システムにおける重要な変化です。デジタル化により、医療アクセスの向上と効率化が期待されます。

このシステムにより、医療機関での受付処理がより効率的になり、患者の皆様にとっても利便性が向上することが期待されます。また、医療情報の共有がスムーズになることで、より質の高い医療サービスの提供にもつながる可能性があります。

段階的な移行をお勧めします

新しいシステムへの移行は、無理をせず段階的に進めることが大切です。厚生労働省の公式情報でも、「スマートフォンで初めて受診する医療機関・薬局では、実物のマイナンバーカードもあわせてご持参ください」とされており、完全な移行を急ぐ必要はありません。

まずは慣れ親しみながら、徐々にスマートフォンでの利用を増やしていくことをお勧めします。困った時は医療機関スタッフのサポートも受けられますので、安心して新しいシステムをお試しください。

この新しいシステムは、私たち全員にとってより便利で効率的な医療環境を提供する可能性を秘めています。最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてしまえば大きな利便性を実感できるはずです。

厚生労働省は、2025年9月下旬ごろから、準備の整った医療機関・薬局を順次、公開する予定です。

こちらのステッカーが医療機関・薬局の受付等に掲示されているかご確認ください。

2025年9月19日、新しい医療の時代が始まります。あなたも、この新しいシステムを活用して、より便利な医療サービスを体験してみませんか?