「突然の介護に備える!いまから知っておきたい公的介護サービス」第4回へようこそ。

今回は、施設介護のさまざまな選択肢について解説します。自宅での介護が難しくなった場合に備え、どのような施設があり、それぞれどんな特徴があるのかを知っておくことは大切です。

第3回では福祉用具や住宅改修の制度、介護費用の自己負担と軽減制度について学びました。在宅介護を支える様々な制度やサービスについて理解を深めていただけたと思います。

【この回で学べること】

- 主な介護施設の種類と特徴

- 施設ごとの対象者と提供されるサービスの違い

- 入所の条件と申込み方法

- 施設選びで確認すべきポイントと費用の目安

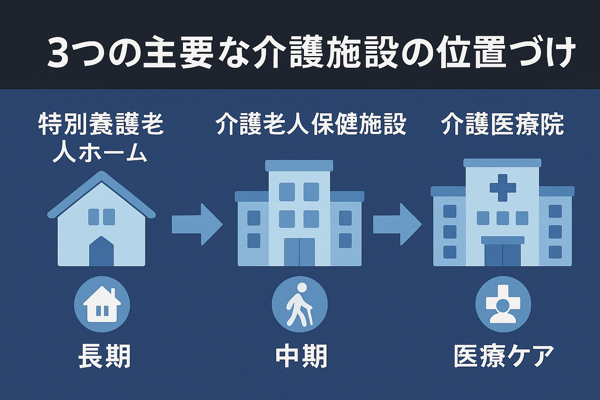

1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

基本情報と対象者

特別養護老人ホーム(特養)は、常時介護が必要で在宅での生活が困難な高齢者のための生活施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活上の介護から、機能訓練、健康管理、療養上の世話まで、包括的なサービスを提供します。

特養の最大の特徴は、「終の棲家」となり得る点です。長期的な入所が可能で、終末期のケアまで対応しています。そのため、慢性的な病気や認知症で常時介護が必要な方に適しています。

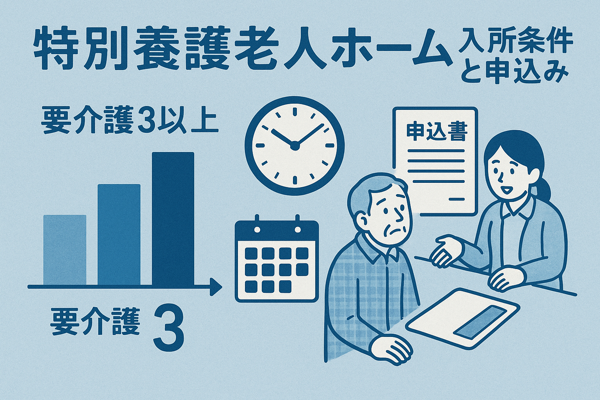

入所条件と申込み方法

特養への入所は、原則として要介護3以上の方が対象となります。ただし、要介護1や2の方でも、認知症による行動・心理症状や虐待などの特別な事情がある場合は、特例的に入所が認められることがあります。

入所申込みは直接施設へ行います。多くの特養では待機者が多いため、入所までに時間がかかることを覚悟しておくことが必要です。地域によっては数年待ちということもあります。

費用の目安

特養の費用は主に以下の3つで構成されています:

- 介護サービス費用:要介護度に応じた自己負担(1割、2割、または3割)

- 居住費:部屋代(多床室、個室、ユニット型個室などによって異なる)

- 食費:1日3食分の食事代

これに加えて、日常生活費(理美容代、嗜好品費など)がかかります。

所得の低い方は「特定入所者介護サービス費」という制度により、居住費と食費の負担が軽減される場合があります。また、高額介護サービス費制度も利用できます。

月額の目安としては、要介護5の方で、ユニット型個室の場合、12〜15万円程度が一般的です。ただし、所得に応じた各種減額制度を利用すると、負担が大幅に軽減されることもあります。

2. 介護老人保健施設(老健)

役割と利用目的

介護老人保健施設(老健)は、病院と自宅の「中間施設」という位置づけです。病状が安定し、退院後すぐに自宅での生活が難しい方が、リハビリテーションを受けながら在宅復帰を目指す施設です。

老健では、医師や看護師による医療ケアとともに、理学療法士や作業療法士などによる専門的なリハビリテーションが提供されます。また、介護職員による日常生活の介助も行われます。

役割と利用目的

老健は原則として3〜6ヶ月程度の中期的な利用を想定しています。目標は在宅復帰ですが、状態によっては期間の延長も可能です。

一度退所した後も、自宅での生活が難しくなった場合は再入所することができます。また、自宅で介護する家族のレスピケア(休息)のためにショートステイとして利用することも可能です。

特養との違い

特養と老健の大きな違いは、その目的にあります。特養が「生活の場」であるのに対し、老健は「リハビリを行いながら在宅復帰を目指す場」です。そのため、老健には医師が常駐し、より充実したリハビリ体制があります。

また、入所対象者は要介護1以上で、特養のような「要介護3以上」という厳しい条件はありません。ただし、医療的ケアの必要性が高い方は、老健よりも後述する介護医療院などの方が適している場合があります。

費用の目安

老健の費用体系は特養とほぼ同じで、介護サービス費、居住費、食費に分かれています。月額の目安は、要介護5の方で個室の場合、13〜16万円程度です。特養同様、所得に応じた軽減制度があります。

3. 介護医療院

成り立ちと位置づけ

介護医療院は、2018年に創設された比較的新しい施設類型です。従来の「介護療養型医療施設」と「医療療養病床」の一部が再編されたもので、「長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者のための施設」という位置づけです。

介護医療院は、医療機関としての性格と生活施設としての性格を併せ持つ「ハイブリッド型」の施設です。そのため、医療的ケアが必要な方でも、生活の質を重視した長期的な療養生活を送ることができます。

医療的ケアの特徴

介護医療院の大きな特徴は、充実した医療提供体制です。24時間の医学的管理下で、胃ろうや人工呼吸器、点滴などの医療的ケアが必要な方でも受け入れ可能です。また、終末期の看取りケアまで対応可能な施設が多いのも特徴です。

日常生活のケアについても、特養と同様に食事、入浴、排泄などの介助から機能訓練まで幅広いサービスを提供しています。

他の施設との違い

介護医療院は、医療面では病院に近く、生活面では特養に近い特徴を持っています。特養では対応が難しい医療的ケアが必要な方でも入所できる点が大きな違いです。

また、老健と違い、在宅復帰を前提としていないため、長期間の入所が可能です。重度の認知症でも、医療的ケアが必要であれば入所対象となります。

費用の目安

介護医療院の費用も、基本的に介護サービス費、居住費、食費の3つから構成されます。ただし、医療的ケアの提供が手厚いため、介護サービス費は他の施設よりもやや高めです。月額の目安は、要介護5の方で個室の場合、15〜18万円程度となります。こちらも所得による軽減制度が適用可能です。

4. 施設選びのポイントとサービス利用の注意点

施設見学時のチェックリスト

施設を選ぶ際には、必ず見学に行くことをおすすめします。見学の際は以下のポイントをチェックしましょう:

- 生活環境:清潔感、臭い、室温、採光、バリアフリー対応など

- スタッフの対応:利用者への声かけや態度、笑顔があるか

- 入居者の様子:表情が明るいか、活動に参加しているか

- 食事:メニューの多様性、個別対応の可否、食事時間の柔軟性

- 入浴:頻度、方法(個浴・機械浴など)、プライバシーへの配慮

- 医療体制:医師の訪問頻度、看護師の配置、緊急時の対応

- レクリエーション:内容と頻度、外出の機会

また、可能であれば入所者や家族の声を聞くことも大切です。

立地条件と家族の面会のしやすさ

施設の立地は、家族の面会のしやすさを大きく左右します。面会が頻繁にできる場所にあることは、入所者の精神的な安定につながります。

公共交通機関でのアクセス、駐車場の有無、周辺環境(病院や商店の近さ)なども確認しておきましょう。また、自然災害のリスク(浸水想定区域など)も事前に調べておくとよいでしょう。

費用面の比較と追加料金の確認ポイント

基本料金以外に、どのような追加料金がかかるかを必ず確認しましょう。以下は特に注意すべき点です:

おむつ代:介護保険サービスに含まれる場合と、別途実費の場合がある

理美容サービス:頻度と料金

レクリエーション費:無料のものと有料のものの区別

医療費:通院の付き添い料金、薬剤費など

冷暖房費:季節によって追加徴収される場合がある

また、将来的な料金改定の可能性についても確認しておくとよいでしょう。

入所申込みの優先順位と待機対策

特に特養は待機者が多いため、入所までの対策を考えておく必要があります。一般的に入所の優先順位は、要介護度が高い方や虐待リスクがある方、介護者がいない方などが優先されます。

待機期間中の対策としては、以下のような方法があります:

複数の施設に申し込んでおく

- 老健やショートステイを活用する

- 有料老人ホームや介護付きマンションなどの民間施設も視野に入れる

- 地域包括支援センターに相談し、利用可能な在宅サービスを最大限活用する

- ネットでは、厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索 」(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp)が詳細な情報を得る事ができ、お勧めです。

検索方法は、

- 都道府県を選択

- 介護事業所を選択し、キーワード検索に「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」などを入力し、「検索」ボタンをクリックします

- 左サイドのメニューから「現在の検索条件」をクリックします、場所の「条件変更」ボタンをクリックします

- 「市町村名から探す」を選択し希望する市町村に「✓」を入れます

- 「目的」の「条件変更」ボタンをクリックし、「施設等に入所して介護してもらう」を選択し「閉じる」ボタンをクリックします

- 場所の欄に希望する市町村名が、目的に施設形態が表示されている事を確認して、「検索する」ボタンをクリックします。

まとめ

今回のポイント

- 特別養護老人ホームは、長期的な生活の場として、原則要介護3以上が対象です

- 介護老人保健施設は、在宅復帰を目指す中間施設で、リハビリに重点を置いています

- 介護医療院は、医療的ケアと生活支援を両立した長期療養の場です

- 施設選びでは、立地、サービス内容、費用面などを総合的に比較検討しましょう

施設介護は、高齢者本人の状態や家族の状況によって最適な選択肢が異なります。それぞれの施設の特徴を理解し、本人の希望や状態に合った施設選びをすることが大切です。また、入所には時間がかかることが多いため、早めの情報収集と準備が重要です。

【次回予告】

第5回は「地域で支える介護 – 住み慣れた場所で安心して暮らすために」について解説します。地域密着型のサービスや小規模多機能型居宅介護など、地域に根ざした介護の選択肢を紹介します。

【ご質問は】

個別の相談は、お住まいの地域の地域包括支援センターでも受け付けています。

厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索サイトで「都道府県を選択」>「地域包括支援センター」>「市区町村」を選択

📅シリーズ全7回の内容