「突然の介護に備える!いまから知っておきたい公的介護サービス講座」第3回へようこそ。今回は介護環境の整備と費用面の対策について解説します。住宅改修や福祉用具の活用方法、そして介護にかかる費用の目安と負担軽減制度を知ることで、経済的な不安を軽減しましょう。

【前回の振り返り】

第2回では訪問介護や通所介護(デイサービス)、ショートステイなど、自宅で利用できる介護サービスについて学びました。

【この回で学べること】

– 介護生活を助ける福祉用具の種類と選び方

– 住宅改修サービスの内容と申請方法

– 介護サービスの自己負担と軽減制度の仕組み

– 意外と見落としがちな介護の実費とその対策

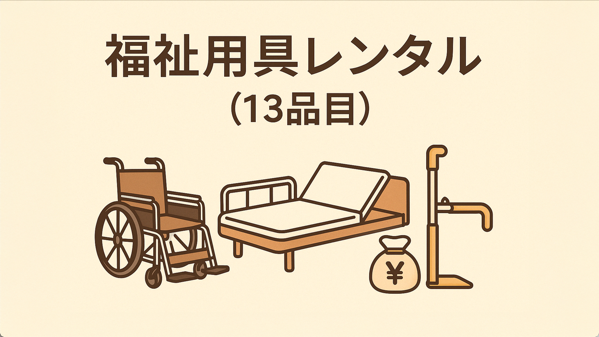

1. 福祉用具のレンタルと購入

介護保険では、日常生活の自立を助ける福祉用具のレンタルや購入費用の一部を給付しています。適切な福祉用具を選ぶことで、介護される方の生活の質を高め、同時に介護する側の負担も軽減できます。

レンタルできる福祉用具(介護保険対象)

– 車いす(付属品を含む)

– 特殊寝台(電動ベッド、付属品を含む)

– 床ずれ防止用具(エアマットなど)

– 体位変換器(寝返り支援具)

– 認知症老人徘徊感知機器

– 移動用リフト(つり具の部分を除く)

– 自動排泄処理装置

– スロープ(段差解消)

– 歩行器、歩行補助つえ

これらの福祉用具は、要介護度に応じて利用できる種類が異なります。例えば、要支援1・2や要介護1の方は、特殊寝台や床ずれ防止用具などは原則として利用できませんが、状態によっては例外的に認められることもあります。

特殊寝台(電動ベッド)のレンタル費用は月に約1万円前後、車いすは約5,000円前後が相場ですが、自己負担割合(1~3割)によって実際の負担額は変わります。

例えば、1万円の電動ベッドをレンタルする場合、1割負担なら月1,000円、3割負担なら月3,000円の自己負担となります。

購入できる特定福祉用具(介護保険対象)

– 腰掛便座(ポータブルトイレなど)

– 入浴補助用具(シャワーベンチなど)

– 簡易浴槽

– 移動用リフトのつり具の部分

– 排泄予測支援機器

これらは衛生上の理由から購入が認められており、年間10万円(自己負担額は1~3割)が上限です。

例えば、8万円のポータブルトイレを購入する場合、1割負担なら8,000円、3割負担なら24,000円の自己負担で済みます。

購入前に必ずケアマネジャーに相談し、福祉用具専門相談員のアドバイスを受けましょう。介護保険対象外の用具を購入してしまうと、全額自己負担になってしまいます。また、福祉用具の販売店は価格やサービス内容が異なるため、複数の業者から見積もりを取ることも検討しましょう。

購入できる特定福祉用具(介護保険対象)

- 本人の身体状況に合っているか:体格や症状に適した用具を選びましょう。例えば、車いすなら座面の高さや幅、体圧分散クッションの必要性などを確認します。

- 住宅環境に適しているか:部屋の広さや間取り、段差の有無など、住環境に合った用具を選びましょう。例えば、狭い部屋では折りたたみ式の歩行器が便利です。

- 介護者が使いこなせるか:介護者の体力や技術に合った用具を選びましょう。例えば、体格差が大きい場合は移乗サポート用具の活用を検討します。

- メンテナンスや故障時の対応は十分か:レンタル会社のサポート体制も重要です。定期的なメンテナンスや故障時の迅速な対応があるか確認しましょう。

福祉用具専門相談員に相談することで、無駄なレンタルや購入を避け、本当に必要な用具を選ぶことができます。自宅を訪問してもらい、実際の生活環境を見た上でアドバイスを受けるのが理想的です。

2. 住宅改修費の支給制度

自宅での生活を続けるために、介護保険では住宅改修費を20万円まで支給する制度があります(自己負担額は1~3割)。事前に申請して承認を受ければ、手すりの設置や段差の解消など、安全で使いやすい住環境に整えることができます。

対象となる住宅改修の種類

- 手すりの取り付け:廊下、トイレ、浴室、玄関などの移動や立ち座りをサポートします。転倒予防に最も効果的な改修の一つです。

- 段差の解消:敷居の撤去、スロープ設置など、つまずきや転倒の危険を減らします。数センチの小さな段差でも、高齢者にとっては大きな障壁になることがあります。

- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更:滑りやすい床を滑りにくい素材に変更したり、車いすでの移動をスムーズにするために床材を変更します。

- 引き戸等への扉の取り替え:開き戸から引き戸への変更や、ドアノブの形状変更など、開閉が容易になるよう改修します。車いす使用者には特に有効です。

- 洋式便器等への便器の取り替え:和式トイレから洋式トイレへの変更や、既存の洋式トイレを高さの調整ができる洋式トイレへ交換します。

- 上記に付帯して必要となる住宅改修:例えば、手すりを付けるための下地補強や、段差解消に伴う床材の変更など、主たる改修に付随する工事も対象になります。

住宅改修の流れ

- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談:まずは専門家に相談し、どのような改修が必要か検討します。

- 理由書の作成依頼:ケアマネジャーや作業療法士などに「住宅改修が必要な理由」を記載した書類を作成してもらいます。

- 施工事業者に見積もりを依頼:複数の事業者から見積もりを取ると、価格やサービス内容を比較できます。

- 市区町村の窓口に事前申請:理由書、見積書、工事前の写真、図面などを添えて申請します。この時点で必ず工事前であることが重要です。

- 工事実施:承認を受けてから工事を実施します。工事中・工事後の写真も撮っておきましょう。

- 工事完了後に償還払いの申請:領収書、工事後の写真などを添えて申請します。

- 審査後、自己負担分を除いた金額が支給:審査完了後、申請者の口座に振り込まれます(数週間〜数か月かかる場合があります)。

効果的な住宅改修のポイント

- 本人の動線を考慮した改修計画:日常生活での移動経路を確認し、特に使用頻度の高い場所(ベッド⇔トイレなど)の安全性を重視しましょう。

- 将来的な身体状況の変化も見据えた改修:現在の状態だけでなく、将来的な変化も想定して改修するとよいでしょう。例えば、軽度の段差でも将来的には大きな障壁になる可能性があります。

- 介護者の負担軽減も考慮した工夫:被介護者の自立だけでなく、介護者の負担軽減も重要です。例えば、浴室の改修では介助スペースの確保も考慮しましょう。

- 生活スタイルに合わせた改修内容:家族構成や生活習慣に合わせた改修を検討しましょう。例えば、家族共用のトイレなら、手すりの位置や高さを調整可能なタイプにするなどの工夫が必要です。

同じ種類の改修は原則として1回のみの給付ですが、要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合には再度申請できることがあります。また、20万円の限度額は被保険者一人につき一生涯の限度額ではなく、上記の条件を満たせば再度利用できることもあります。

3. 介護保険の自己負担と軽減制度

介護サービスを利用する際の費用負担の仕組みを理解し、各種軽減制度を活用することで、経済的な負担を抑えることができます。

自己負担割合の決まり方

- 原則1割負担:65歳以上の方で、合計所得金額が160万円未満(単身で年金収入のみの場合、年収280万円未満)の方は1割負担です。40〜64歳の第2号被保険者も一律1割です。

- 一定以上の所得がある場合は2割または3割負担

- 2割負担:65歳以上の方で、合計所得金額160万円以上220万円未満(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上340万円未満)の方

- 3割負担:65歳以上の方で、合計所得金額220万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収340万円以上)の方

自己負担割合は毎年8月に見直され、「介護保険負担割合証」が交付されます。所得状況が変わると負担割合も変わる可能性がありますので、毎年確認しましょう。

区分支給限度額

要介護度ごとに月々の限度額が設定されています。

– 要支援1:5,032単位(約50,320円)

– 要支援2:10,531単位(約105,310円)

– 要介護1:16,765単位(約167,650円)

– 要介護2:19,705単位(約197,050円)

– 要介護3:27,048単位(約270,480円)

– 要介護4:30,938単位(約309,380円)

– 要介護5:36,217単位(約362,170円)

1単位は地域によって10円~11.40円で換算されます。限度額を超えた分は全額自己負担となりますので、ケアプラン作成時には限度額を考慮したサービス計画が重要です。ただし、福祉用具のレンタル費用や住宅改修費は区分支給限度額の対象外です。

高額介護サービス費制度

1か月の自己負担額が上限を超えた場合、申請により超えた分が後から払い戻されます。

【上限額(月額)】

– 生活保護受給者:15,000円

– 世帯全員が住民税非課税の方(年金収入80万円以下など):15,000円

– 世帯全員が住民税非課税の方(上記以外):24,600円

– 世帯内に住民税課税者がいる方(年収約383万円未満):44,400円

– 上記以外:44,400円(世帯)+140,100円までの全額

この制度を利用するには、初回のみ市区町村の窓口で申請が必要です。申請すると、それ以降は自動的に判定され、該当する場合は指定口座に振り込まれます。なお、同じ世帯内に介護サービスを利用している方が複数いる場合は、世帯の合計額に対して上限額が適用されます。

特定入所者介護サービス費(補足給付)

施設入所やショートステイを利用する際、住民税非課税世帯などの低所得者は、食費・居住費の負担が軽減される制度です。資産状況等により4段階に分けられ、負担上限額が設定されています。

例えば、世帯全員が住民税非課税で預貯金等が単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下の方(第3段階②)の場合、特養の多床室の居住費は月額約1.3万円、食費は月額約2.2万円に軽減されます(通常はそれぞれ約2.5万円、約4.2万円)。

この制度を利用するには、市区町村の窓口で申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。認定証は施設に提示することで、軽減された金額での支払いとなります。

4. 介護にかかる実費と家計への影響

介護保険でカバーされない「実費」が家計を圧迫するケースが少なくありません。実費の種類と金額の目安、そして負担を軽減する方法を知っておきましょう。

介護保険外の主な費用

– おむつ代:月約1万円~(種類や使用量により変動)

– 通院付き添いの交通費:1回あたり数百円~数千円(距離や交通手段による)

– 介護食・栄養補助食品:月約5,000円~3万円(食事の頻度や種類による)

– 市販の介護用品:防水シーツ(3,000円~)、介護衣類(5,000円~)など

– 訪問理美容サービス:1回あたり3,000円~6,000円

– 見守りサービスの利用料:月額3,000円~1万円(サービス内容により変動)

– 民間ヘルパーの利用料:1時間あたり1,500円~(地域や内容による)

これらの費用は介護保険の対象外であるため全額自己負担となりますが、状況や自治体によっては一部助成を受けられる場合もあります。

家計への影響を軽減するポイント

- 医療費控除の活用

- 介護休業給付金の活用

- 自治体独自の助成制度の活用

- 介護と仕事の両立支援制度の活用

- 成年後見制度の検討

医療費控除の対象には、おむつ代(医師の証明があれば)や通院交通費も含まれます。領収書を保管し、確定申告時に申請することで税負担が軽減されます。要介護認定を受けた方のおむつ代は、「おむつ使用証明書」があれば2年目以降は医師の証明が不要になる場合もあります。

家族の介護のために休業する場合、雇用保険から給付金(休業前賃金の67%)が支給されます(最長93日)。分割して取得することも可能です。また、介護休暇制度(年5日、対象家族が2人以上なら年10日)の活用も検討しましょう。

おむつ代の助成や交通費補助など、自治体独自の支援制度があることも。地域包括支援センターで確認しましょう。例えば、要介護3以上の方にはおむつ代の助成(月額3,000円~6,000円程度)を行っている自治体もあります。

介護休業や介護休暇、時短勤務など、会社の制度を確認しておきましょう。法定以上の支援制度(介護特別休暇など)を設けている企業もあります。また、テレワークや時差出勤などの柔軟な働き方の活用も検討してみましょう。

認知症などで判断能力が低下した場合、財産管理や契約行為をサポートする制度です。早めに検討しておくことで、将来の金銭トラブルを防止できます。

介護費用の長期的な視点

介護は長期化するケースも多いため、1年、3年、5年と段階的にシミュレーションしておくことが重要です。特に施設入所を検討する場合は、入所一時金や月々の費用をしっかり確認しましょう。

例えば、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合、多床室なら月額約6~15万円程度(自己負担1割の場合)、個室なら月額約10~25万円程度かかります。有料老人ホームなどの民間施設ではさらに高額になることが多く、入居一時金が数百万円から数千万円、月額費用も15~30万円程度が相場です。

また、在宅介護と施設介護の費用比較も重要です。在宅介護は住宅費がかからない反面、24時間のケアが必要な場合は介護保険サービスだけでは不足し、民間サービスの利用で高額になることもあります。どちらが経済的に有利かは、要介護度や家族の状況によって異なります。

介護費用に備えるための資金計画(貯蓄や介護保険外の民間保険の活用)も検討しておくと安心です。また、介護期間中の収入減少(離職や時短勤務など)も考慮した家計の見直しが必要です。

【まとめ】

【今回のポイント】

・福祉用具は原則レンタルですが、入浴や排泄に関わる一部の用具は購入できます

・住宅改修は20万円を上限に介護保険から支給されますが、事前申請が必要です

・介護サービスの自己負担は原則1割ですが、所得により2割または3割になる場合があります

・介護保険でカバーされない実費にも目を向け、長期的な視点で家計を見直しましょう

【次回予告】

第4回は「施設介護の選択肢 – 自宅介護が難しくなったら」について解説します。特別養護老人ホームや老人保健施設など、施設の種類や特徴、入所条件についてお伝えします。

【ご質問は】

個別の相談は、お住まいの地域の地域包括支援センターでも受け付けています。

厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索サイトで「都道府県を選択」>「地域包括支援センター」>「市区町村」を選択

📅シリーズ全7回の内容