はじめに

このシリーズでは「突然の介護に備える!いまから知っておきたい公的介護サービス」について7回に分けてわかりやすく解説します。あなたやご家族が安心して介護サービスを受けられるよう、基礎知識から実践的な情報までお届けします。

この回で学べること

- 介護はなぜ「突然」やってくるのか

- 介護保険制度の基本的な仕組み

- あなたが利用できる介護サービスの資格条件

- このシリーズで学べる全体像

なぜ今知っておくべき?突然の介護に備える重要性

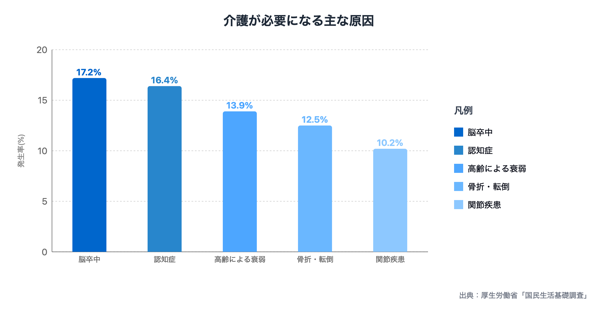

介護が必要になる主な原因

厚生労働省の調査によると、介護が必要になる主な原因は以下のとおりです:

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血など): 17.2%

- 認知症: 16.4%

- 高齢による衰弱: 13.9%

- 骨折・転倒: 12.5%

- 関節疾患: 10.2%

これらの疾患や怪我の多くは、前兆なく突然発症することが少なくありません。特に脳卒中は、ある日突然発症し、その日から介護生活が始まるケースが多いのです。

準備不足だと起こりうる問題

介護の知識がないままに突然の介護が始まると、次のような問題に直面しがちです:

- 精神的・身体的な疲労: 何から手をつければいいかわからず、不安や焦りから疲労が蓄積します

- 経済的な負担: 利用できる制度を知らないために自費で対応し、予想外の出費が発生します

- 仕事との両立困難: 介護休業制度などを活用できず、突然の休職や退職に追い込まれることも

- 家族間の不和: 介護の負担が特定の家族に集中し、家族関係が悪化するケースも少なくありません

事前知識があると得られるメリット

一方、介護保険制度やサービスについて事前に知識を持っていると、以下のようなメリットがあります:

- 迅速な対応: 必要な申請手続きがスムーズに進み、早期からサービスを利用できます

- 経済的な負担軽減: 公的制度を適切に活用でき、自己負担を最小限に抑えられます

- 介護と仕事の両立: 介護休業制度や柔軟な働き方を事前に検討しておくことが可能です

- 精神的な安心: 「何をすればよいか」が明確になり、不安やストレスを軽減できます

介護は明日突然始まる可能性があります。「自分には関係ない」と思わず、今のうちから基本的な知識を身につけておきましょう。

介護は誰にでも起こりうる – よくあるケースと実情

日本人の4人に1人が高齢者

総務省の統計によると、2023年9月時点で日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は29.1%と、ほぼ3人に1人が高齢者という状況です。さらに75歳以上の後期高齢者は15.6%を占めています。

この数字は今後も増加し続け、2040年には高齢化率が35.3%に達すると推計されています。つまり、高齢者介護は特別なことではなく、多くの家庭が直面する課題なのです。

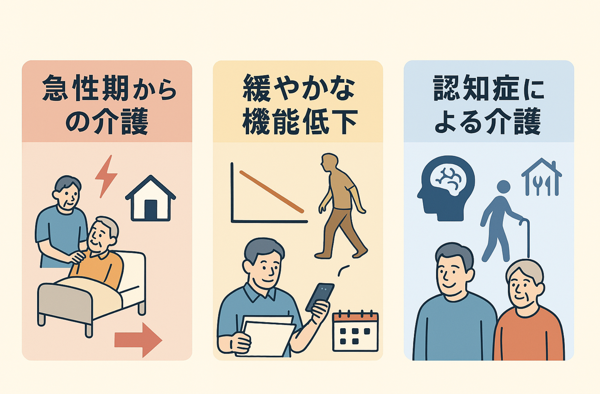

介護が必要になった時のよくあるケース

介護が必要になるケースは、大きく分けて以下の3つのパターンがあります:

- 急性期からの介護: 脳卒中などの疾患で突然入院し、退院後すぐに介護が必要になるケース

- 緩やかな機能低下: 年齢とともに徐々に身体機能が低下し、ある時点から介護が必要になるケース

- 認知症による介護: 認知機能の低下により、安全確保や日常生活のサポートが必要になるケース

いずれのケースも、「まだ大丈夫」と思っていた矢先に状況が変わることが少なくありません。

家族が直面する実際の状況

介護が始まると、家族はさまざまな課題に直面します:

- 生活の再設計: 介護のために自宅の間取りを変えたり、自分の生活リズムを調整したりする必要が出てきます

- 経済的負担: 介護用品の購入、住宅改修、サービス利用料など、予想以上の出費が発生します

- 情報収集の労力: どこに相談すべきか、どんなサービスが利用できるかなど、情報収集に多大な時間と労力を費やします

- 心理的負担: 愛する家族の状態変化に対する悲しみや不安、介護の責任感による精神的ストレスを感じます

Aさん(58歳)は仕事で忙しい日々を送っていました。ある日、一人暮らしの母親(83歳)が自宅で転倒し、大腿骨を骨折。退院後は自立歩行が困難になり、突然介護が必要になりました。何の準備もなかったAさんは、介護休暇の取得方法や介護保険の申請方法すらわからず、大変な思いをしました。

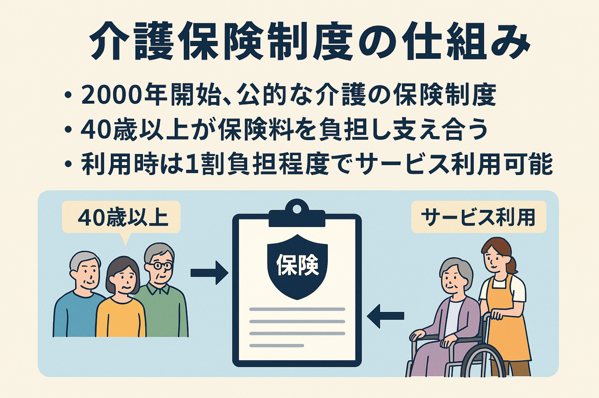

介護保険制度の基本的な仕組み – 相互扶助の精神

介護保険制度とは?簡単に説明

介護保険制度は2000年4月にスタートした社会保険制度で、介護を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の方が保険料を負担し、介護が必要になった時にサービスを受けられる「相互扶助」の精神に基づいています。

この制度により、それまで家族だけが担っていた介護の負担を社会全体で支え合い、専門的なサービスを受けられるようになりました。

保険料と利用料の仕組み

【保険料】

- 第1号被保険者(65歳以上): 市区町村が設定する保険料を支払います(年金からの天引きが基本)

- 第2号被保険者(40〜64歳): 加入している医療保険の保険料に上乗せして支払います(健康保険料と一緒に徴収)

保険料は3年ごとに見直され、自治体によって金額が異なります。全国平均で月額6,000円程度です。

【利用料】

- 介護サービスを利用する際は、原則として費用の1割を自己負担します

- 残りの9割(または8割、7割)は介護保険から給付されます

- 要介護度に応じて、月々の利用限度額が決められています

(一定以上の所得がある方は2割または3割負担)

最新の改正ポイント

2021年の介護保険制度改正では、以下のような変更がありました:

- 認知症施策の推進: 認知症の方への支援体制強化

- 地域包括ケアシステムの推進: 住み慣れた地域での生活を支援する体制づくり

- 介護人材の確保と業務効率化: ICT活用や文書量削減等による業務効率化

- 介護保険料の見直し: 所得に応じたきめ細かな保険料設定

介護保険制度の仕組みを図解で詳しく解説しています。視覚的に理解したい方はぜひご覧ください。

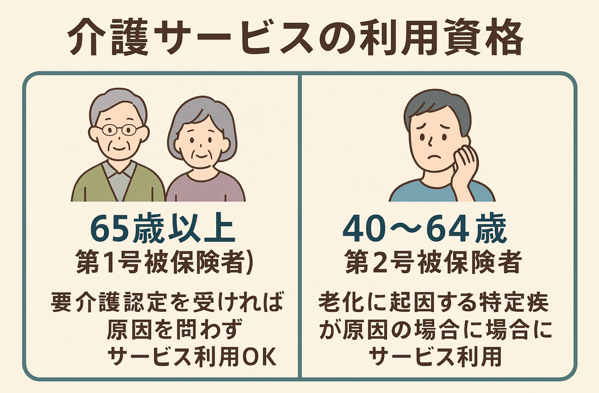

誰が利用できる?公的介護サービスの利用資格

65歳以上の方(第1号被保険者)の利用条件

65歳以上の方は、原因を問わず介護や支援が必要と認定されれば、介護保険サービスを利用できます。

- 市区町村の窓口で「要介護認定」の申請をします

- 訪問調査と主治医意見書をもとに審査されます

- 「要支援1・2」または「要介護1〜5」のいずれかに認定されます

- 認定結果に基づいて、利用できるサービスが決まります

40〜64歳の方(第2号被保険者)の利用条件

40〜64歳の方は、特定疾病(加齢に関連する16の疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。

特定疾病の例:

- 脳血管疾患(脳卒中など)

- 初老期における認知症(若年性アルツハイマー病など)

- 関節リウマチ

- パーキンソン病関連疾患

- 脊髄小脳変性症

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

- その他(全16疾病)

外国籍の方の加入条件

日本に住所を有する外国籍の方も、以下の条件を満たせば介護保険に加入し、サービスを利用できます:

- 適法に3ヶ月以上日本に滞在している(または3ヶ月以上滞在すると見込まれる)

- 40歳以上である

- 住民基本台帳に記録されている

40〜64歳の方は「特定疾病」が原因の場合のみ利用できることに注意しましょう。一方、65歳以上なら原因を問わずサービスを利用できます。

このシリーズで学べること(全体の概要紹介)

このシリーズは全7回で構成され、介護保険サービスの全体像から具体的な利用方法まで、段階的に学べる内容になっています。

シリーズ全7回の内容紹介

- 第1回:介護の基礎知識 – 突然の介護に備えるために(本記事)

- 第2回:自宅で受けられる介護サービス – 在宅介護の選択肢

- 第3回:住まいの支援とお金 – 介護環境と費用面の対策

- 第4回:施設介護の選択肢 – 自宅介護が難しくなったら

- 第5回:地域で支える介護 – 住み慣れた場所で安心して暮らすために

- 第6回:介護サービスの利用方法 – 申請から利用までの流れ

- 第7回:知っておきたい役立つ情報 – 突然の介護に備えるチェックリスト

– 介護保険制度の基本的な仕組みと利用資格について

– 訪問介護、デイサービス、ショートステイなど在宅サービスの種類と特徴

– 福祉用具レンタル、住宅改修、費用負担の軽減制度について

– 特別養護老人ホーム、老人保健施設など施設サービスの種類と特徴

– 地域密着型サービス、小規模多機能型居宅介護などの活用法

– 申請手続き、要介護認定、ケアプラン作成の流れを解説

– 緊急時の対応、家族での情報共有、介護休業制度などの実践的情報

各回で扱うテーマと重要ポイント

各回では、それぞれのテーマについて以下の視点から解説します:

- 制度の概要: サービスの種類や内容を分かりやすく説明

- 利用方法: 実際の申請手続きや利用開始までの流れ

- 費用: 自己負担額や費用軽減制度について

- よくある質問: 多くの方が疑問に思う点への回答

- 事例紹介: 実際の利用事例を交えた具体的な解説

効果的な学び方のアドバイス

このシリーズを最大限に活用するためのアドバイスです:

- 自分の状況と照らし合わせながら読む: 現在の家族状況や将来の可能性を想定しながら読むと理解が深まります

- ブログと動画を併用する: 読むだけでなく、動画も併せて視聴すると理解しやすくなります

- メモを取りながら読む: 特に重要だと思った点はメモに残しておくと、後で見返す際に便利です

- 家族と共有する: 学んだ内容を家族と共有し、「もしも」の時の対応を一緒に考えておくことをおすすめします

- 地域の情報も確認する: 介護保険サービスは全国共通の部分と地域独自の部分があります。お住まいの自治体の情報も確認しましょう

「今はまだ介護の必要がない」という方も、このシリーズの内容をざっと頭に入れておくだけで、いざという時に「何をすべきか」の道しるべになります。特に第1回、第6回、第7回は、緊急時に役立つ情報が満載です。

まとめ

今回のポイント

- 介護は予測できないタイミングで訪れることが多く、事前の知識が重要です

- 介護保険制度は40歳から加入義務があり、相互扶助の仕組みです

- 65歳以上なら原因を問わず、40〜64歳は特定疾病の場合に利用できます

- このシリーズでは、在宅サービスから施設サービス、申請方法まで学べます

次回予告

次回は「自宅で受けられる介護サービス」について解説します。訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、在宅で介護を受ける選択肢を詳しく紹介します。

お困りの時:

お住まいの地域の 地域包括支援センターや市区町村窓口に相談。

厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索サイトで「都道府県を選択」>「地域包括支援センター」>「市区町村」を選択

📅シリーズ全7回の内容

- 第1回:介護の基礎知識 – 突然の介護に備えるために(本ブログ)

- 第2回:自宅で受けられる介護サービス – 在宅介護の選択肢

- 第3回:住まいの支援とお金 – 介護環境と費用面の対策

- 第4回:施設介護の選択肢 – 自宅介護が難しくなったら

- 第5回:地域で支える介護 – 住み慣れた場所で安心して暮らすために

- 第6回:介護サービスの利用方法 – 申請から利用までの流れ

- 第7回:知っておきたい役立つ情報 – 突然の介護に備えるチェックリスト